Dr. Firman Kurniawan S, Pemerhati Budaya dan Komunikasi Digital, Pendiri Literos.org(Pribadi)

Dr. Firman Kurniawan S, Pemerhati Budaya dan Komunikasi Digital, Pendiri Literos.org(Pribadi)

Budaya buruk apa yang mengemuka, mengiringi kehadiran media digital di zaman artificial intelligence (AI)? Melontarkan kebencian dan kemarahan pada pihak lain, baik personal maupun institusi, dengan framing, narasi buruk. Ini dilakukan sebagian orang, ketika tak suka atau bahkan membenci orang lain atau institusi yang tak memenuhi harapannya.

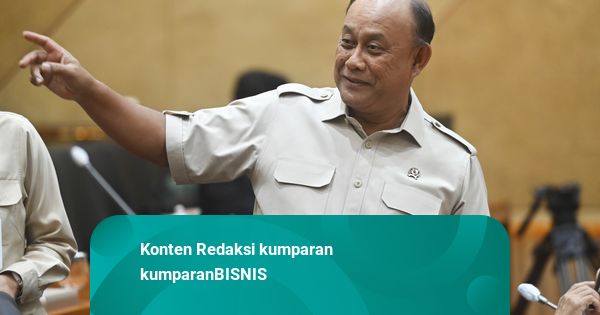

Teknik framing-nya bermacam-macam. Salah satunya bisa dengan menghadirkan informasi tanpa disertai konteks yang utuh. Misalnya, ketika ada seorang menteri seusai rapat kabinet terlihat melakukan aksi mengumpulkan makanan yang tak terkonsumsi dari kotak jatah peserta lainnya. Lalu situasu itu ditampilkan dengan disertakan informasi: ‘Pak Menteri, makanan sisa pun diincar, seusai rapat’, atau: ‘masih kurang apa hidupnya, sehingga masih harus mengais makanan sisa dari kotak jatah sebelahnya?’

Realitasnya, jelas yang dikumpulkan bukan makanan sisa. Kualitas makanan yang ditinggalkan dalam kotak, masih baik. Bahkan sama barunya dengan saat dikemas oleh penjualnya. Keberadaan makanan tinggalan itu, bisa jadi karena jatah yang diberikan kepada masing-masing peserta rapat lebih banyak dari kebutuhannya. Atau karena pertimbangan kesehatan, satu makanan dipilih dan makanan lainnya ditinggalkan. Bahkan, bisa pula pemilik jatah makanan itu mengurangi jumlah makanan yang masuk ke tubuhnya, atau memang tidak suka makanan yang disediakan. Banyak kemungkinan, selain menyebutnya sebagai makanan sisa.

Lagi pula, pada tayangan video lain yang lebih utuh, aksi mengumpulkan makanan itu, dilanjutkan Sang Menteri dengan membagi-bagikannya kepada jurnallis yang sedang menunggu di luar ruangan dan bersiap untuk mewawancarainya. Pada kesempatan lain, di video yang berbeda, Sang Menteri membagikan makanan tinggalan itu kepada petugas kebersihan gedung atau siapa pun yang dijumpainya. Niat yang baik. Tampak ingin menghindarkan adanya makanan yang disia-siakan.

Narasi mengais makanan sisa dari kotak-kotak peserta rapat lain, tak sesuai faktanya. Menteri ini jadi korban framing. Ini juga menimpa anggota DPR, yang videonya beredar memuat aksi serupa, lantaran komentar kebencian yang muncul senada dengan narasi yang membingkainya. Disinformasi yang beredar dan diterima luas ini, dapat merusak kredibilitas seseorang maupun institusi yang di-framing.

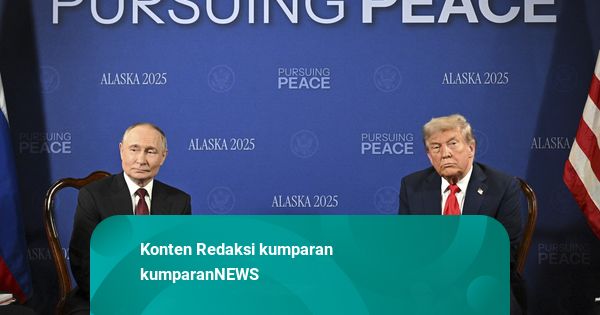

Cara lainnya adalah menampilkan peristiwa yang memang faktual, namun dilekati konteks yang sama sekali berbeda. Ini misalnya terjadi saat Facebook mengedarkan narasi adanya seorang menteri yang memarahi anggota DPR, soal utang negara. Framing-nya adalah Sang Menteri mempermalukan DPR, tak paham persoalan yang sedang dibahas. Faktanya, setelah Deutsche Welle, lembaga penyiaran yang berpusat di Jerman menelusurinya, terungkap bahwa peristiwa aslinya bukan membahas utang negara di hadapan DPR, melainkan soal bansos di hadapan MK. Peristiwanya pun berselisih setahun berselang dibanding narasi yang diedarkan. Video asli terjadi tahun 2024, sedangkan narasinya menyebut berlangsung pada tahun 2025. Melalui menelusuran menggunakan perangkat berbasis AI, suara yang diperdengarkan bukan suara Sang Menteri. Melainkan hasil olahan AI, yang menggunakan contoh suara Sang Menteri. Artinya semua konten maupun pesannya sama sekali berbeda, namun dilekatkan pada perisitwa lain yang serupa. Framing bukan melalui konteks yang tak utuh, melainkan melekatkan konteks yang sama sekali berbeda pada peristiwa lainnya. Framing macam ini, juga sangat menyesatkan. Sayangnya, bakal sangat mudah ditemukan di zaman yang dimanjakan AI saat ini.

Framing secara ringkas dapat dimengerti sebagai cara menyajikan informasi oleh pihak tertentu kepada pihak lain. Tujuannya untuk mengaruhi cara pihak lain memahami, mengintepretasi maupun merencanakan sikap selanjutnya. Termasuk cara menyajikan informasi ini adalah, menggiring perhatian pada satu bagian informasi seraya mengabaikan bagian lainnya. Itu dapat dilakukan melalui pemilihan teks narasinya, penonjolan audio maupun visual tertentu. Juga dilakukan dengan menonjolkan bagian-bagian tertentu informasi, yang disajikan sesuai tujuan narasinya. Framing jadi praktik lazim di ruang-ruang berita industri informasi. Karenanya informasi tak pernah hadir di ruang kosong. Selalu ada muatan kepentingan politik maupun ekonomi penyaji informasi.

Dan hari ini, media yang sebagian besar operasinya dijalankan personal-personal pemilik akun media sosial –selain media konvensional yang tetap hidup mendampinginya, menyebabkan framing jadi praktik yang massif. Sama saja, tendensi kepentingan politik maupun ekonomi yang jadi latar belakang pelaksanaannya.

Kepentingan politik framing mewarnai tercapainya keterpilihan maupun bertahannya posisi politik orang atau institusi tertentu. Ini juga dapat dilakukan untuk memojokkan, bahkan melucuti kredibilitas lawan politik. Tendensi framing politik adalah diraih dan dipertahankannya kekuasaan politik. Sementara, kepentingan ekonomi framing menyasar pada diperolehnya keuntungan dari tingginya traffic informasi yang diunggah maupun penerimaan produk di pasaran. Tentu saja seluruhnya dilakukan sambil mendiferensiasi produk sendiri dibanding pesaing. Yang jelas, realitas yang dihayati manusia jadi terpengaruh akibat informasi yang tak faktual. Termuati kepentingan-kepentingan yang menungganginya.

Safran Almakaty, dalam A Comprehensive and Critical Literature Review on Framing Theory in the Digital Media Age menyebut, framing algoritmik, yang bekerja dalam sistem media digital, telah menghadirkan tantangan baru. Dengan mengutip Diakopoulos, Almakaty mengkhawatirkan munculnya persoalan bias, transparansi maupun erosi wacana bersama. Menurutnya, berkelindannya framing dengan misinformasi menyebabkan rumitnya pengenalan khalayak pada realitas faktual. Itu semua terjadi karena media digital memperkuat narasi palsu yang dimunculkan melalui framing tertentu yang viral dan bermuatan emosional. Di bagian ini Almakaty mengutip Vosoughi dkk.

Terkait penelitian yang menelaah implikasi framing pada khalayak, Almakaty menyebut, walaupun penelitiannya masih harus terus dieksplorasi, terdapat implikasi framing pada pembentukan perilaku orang jangka panjang. Oleh karena itu, fokus penelitian harus terus diekplorasi.

Pertama, mengukur perubahan sikap secara langsung sudah sering dilakukan. Namun implikasi pemaparan informasi dengan framing tertentu yang berkelanjutan terhadap tindakan orang dari waktu ke waktu, perlu terus dilakukan. Kedua, implikasi etis dari framing algoritmik terutama dalam kaitannya dengan kehadiran realitas palsu, perlu memperoleh perhatian yang lebih besar. Ketiga, yang tak kurang pentingnya pembicaraan framing dan implikasinya seakan membebaskannya dari keragaman budaya yang melatarbelakanginya. Tentu tidak demikian keadaannya. Implikasi framing bisa berbeda-beda pada budaya yang berbeda-beda pula. Keempat, munculnya aneka media digital baru perlu memperoleh perhatian dalam membahas framing dan implikasinya. Tentu perbedaan pada tiap-tiap media digital berpengaruh pada implikasi framing-nya.

Bagaimana pula framing algoritmik yang berbasis pada platform berbasis AI? Ilustrasinya dapat dibaca pada buku Nexus: A Brief History of Information Networks from the Stone Age to AI, tulisan Yuval Noah Harari. Pada salah satu bagiannya, Harari menguraikan terjadinya pemusnahan kelompok minoritas Rohingya di Myanmar, pada tahun 2017. Peran surat kabar sebagai agen informasi konvensional diambil alih perannya oleh sosial media. Ini artinya ada pergeseran kendali rasionalitas dan moralitas manusia, pada indikator kuantitatif yang diperhitungkan mesin, keberadaan agen nonmanusia.

Dalam peristiwa di Myanmar itu, media sosial yang paling berkontribusi adalah Facebook. Facebook yang bekerja berdasar algoritma, seperti media sosial lain yang diprogram untuk meningkatkan keterlibatan penggunanya, menampilkan informasi yang memicu kebencian dan kemarahan. Ini merupakan jenis informasi yang paling memenuhi tujuan algoritma. Maka tak heran, Facebook dibanjiri informasi yang memperkuat perasaaan benci dan marah kepada minoritas Rohingya. Pemusnahan massal terjadi sebagai akibatnya. Harari mencatat, pertama kali dalam sejarah, algoritma yang merupakan nonmansusia terlibat dalam peristiwa pembersihan etnis yang mengingkari kemanusiaan.

Dialektika algoritma yang meningkatkan keterlibatan pengguna ini menyeleksi informasi. Hanya yang bernada kebencian dan kemarahan yang ditampilkan Facebook. Di situ terjadi filter bubble. Sebaliknya, agar dapat mengundang derasnya perhatian, informasi harus dike...

3 days ago

5

3 days ago

5